Prologue

J’ai été construite il y a longtemps, plus personne ne sait bien quand, pour voiler aux regards des hommes le lieu d’un crime crapuleux. À une époque où la civilisation n’avait pas encore effacé les bruits de la nature, à une époque où un simple rhume pouvait vous rayer de la carte.

Louison était la fille de l’épicier. Elle avait 20 ans, le teint doré, le poitrail houleux et le sourire gourmand qui donnait, quand on la voyait, l’envie de manger des gâteaux. Elle chantait la vie, elle chantait le ciel et les oiseaux, elle ne se taisait que quand elle dormait, disait-on, bien que personne ne pût jamais s’en assurer. On l’entendait venir de loin, annoncée par sa voix de douce crécelle. Là où tous avaient le sourire aux lèvres, c’est qu’elle était passée. Les jeunes du quartier se disputaient ses regards, les anciens la révéraient pour sa délicatesse et sa bonté, elle qui semblait toujours là quand on avait besoin de bras ou d’oreilles. Elle faisait le lien entre les générations, rendait les uns un peu moins sots aux yeux des autres, les autres un peu moins poussiéreux aux yeux des uns. Elle était le trait d’union du quartier du Mont-Fleuri.

Louison n’avait pas d’ennemi. C’était ce que l’on croyait, du moins, jusqu’à ce jour funeste. Elle fut retrouvée morte dans le jardin communal, celui où les amoureux se contaient fleurette, où les enfants venaient jouer à la balle, les chiens courir derrière les canards et les familles pique-niquer le dimanche.

Un joli soir d’été, à l’heure où les cigales chantent et les draps bruissent sous la caresse des amants, elle fut égorgée, violée et éventrée, sans que personne alentour entendît le moindre cri. Elle creva en silence, comme un chien abandonné sur le bord du chemin. C’est le jardinier qui la découvrit au petit matin, Dieu merci, à cette heure, les enfants dorment encore. Jamais le crime ne fut élucidé et le soupçon se répandit, telle la gangrène.

Dès ce jour, le quartier ne fut plus tout à fait le même. Le fossé entre les générations se creusa à nouveau, on ne se parla plus, entraide ne fut plus qu’un vain mot. Les fleurs se fanèrent, les étangs s’asséchèrent, les canards s’envolèrent pour ne plus revenir, les chiens et les enfants désertèrent. Le jardin devint un mausolée. Un jour, plus personne ne vint, le jardinier mourut et le jardin aussi. Alors, pour tirer un trait sur ce passé dont la beauté ne faisait qu’accuser la tristesse du présent, les habitants firent condamner le jardin. Après avoir perdu son trait d’union, le quartier finit par perdre son adjectif.

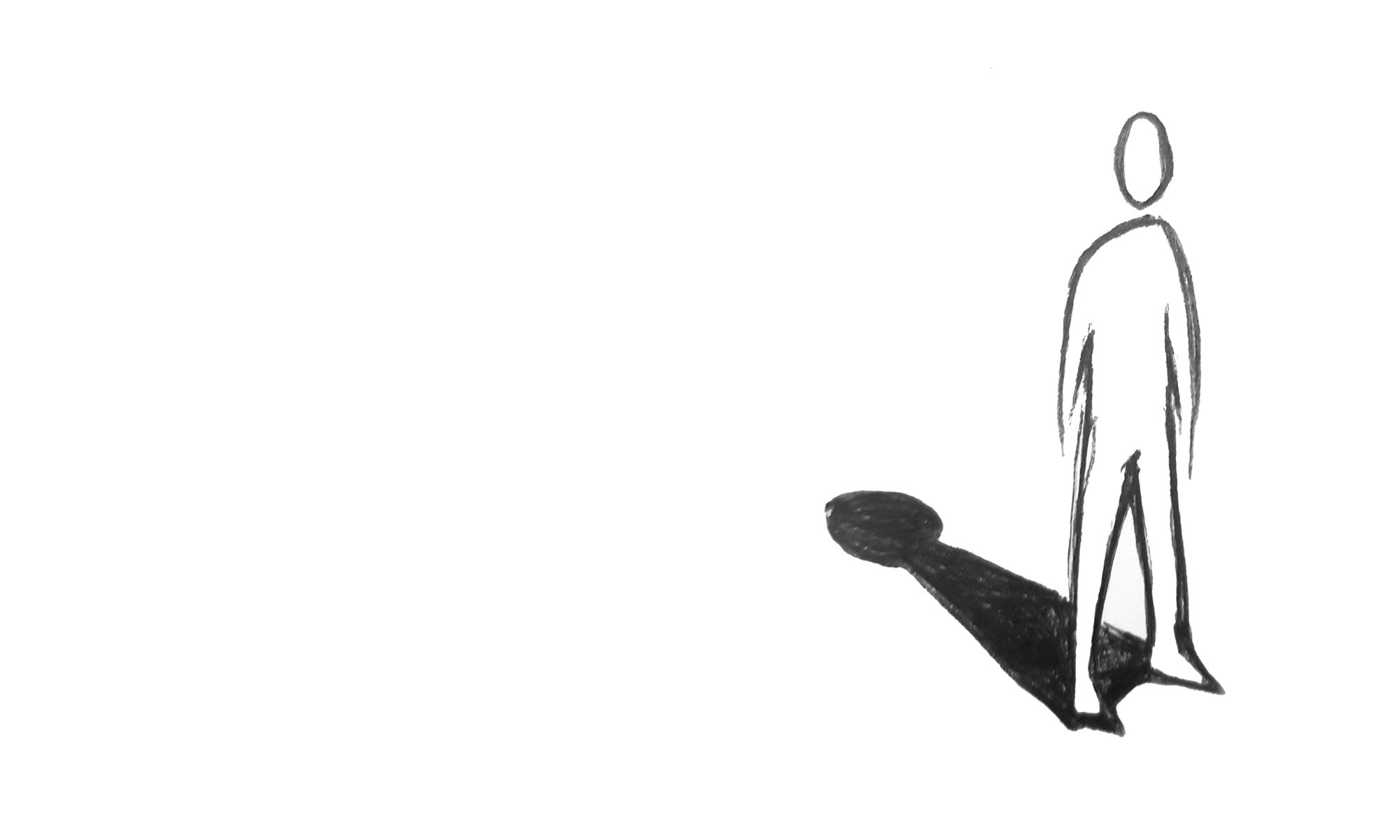

Depuis lors, je veille sur l’âme des habitants d’un côté, sur celle de Louison de l’autre. À chaque premier croissant de lune, Louison revient, laisse pendre ses cheveux bruns d’une longueur infinie dans l’étang asséché et chante la vie qu’elle n’a pas eue, et moi qui ne l’ai pas connue, moi qui suis née de ses cendres, je pleure.

Les habitants du quartier s’évertuèrent avec tant d’énergie à oublier Louison et le vide que sa disparition avait creusé dans leurs cœurs qu’ils finirent par y parvenir. Seul son père, jusqu’à sa mort à un âge avancé et avec une régularité d’horloger, vint chaque vendredi soir parsemer le lieu de son assassinat de larmes et de fleurs blanches. Une fois le jardin condamné, il vint avec son échelle. Il arriva, quand le premier croissant et le vendredi coïncidèrent, que père et fille se croisassent. Lui n’en soupçonna rien, elle par contre le suivit de près, tout en ramassant les fleurs dont il avait recouvert les allées pour en faire un énorme bouquet, bien plus large qu’elle-même qui, dans l’autre monde, n’avait pas pris un centimètre de tour de taille.

Longtemps, le silence pesa. Mais un jour, dans le quartier, la vie reprit, un peu moins belle, un peu moins douce, mais la vie néanmoins. Bientôt, on ne sut plus ce qui s’était passé et que je n’avais pas toujours existé.

Et moi d’assister à la lente évolution des mœurs et de la société. Dans les longues périodes où il ne se passe rien, j’entre dans une sorte de léthargie, une hibernation longue parfois de plusieurs saisons. Et puis, comme un premier bourgeon au printemps, un premier signe de vie et j’ouvre un œil, suivi d’un autre, et puis la floraison, partout. Et là, je m’éveille tout à fait et m’inscris au cœur de la marche du monde, témoin expert bien qu’impuissant. Aujourd’hui, nous sommes en plein cœur de l’été. L’activité est à son comble, comme dans une fourmilière.